Quatre foires annuelles pour Lyon

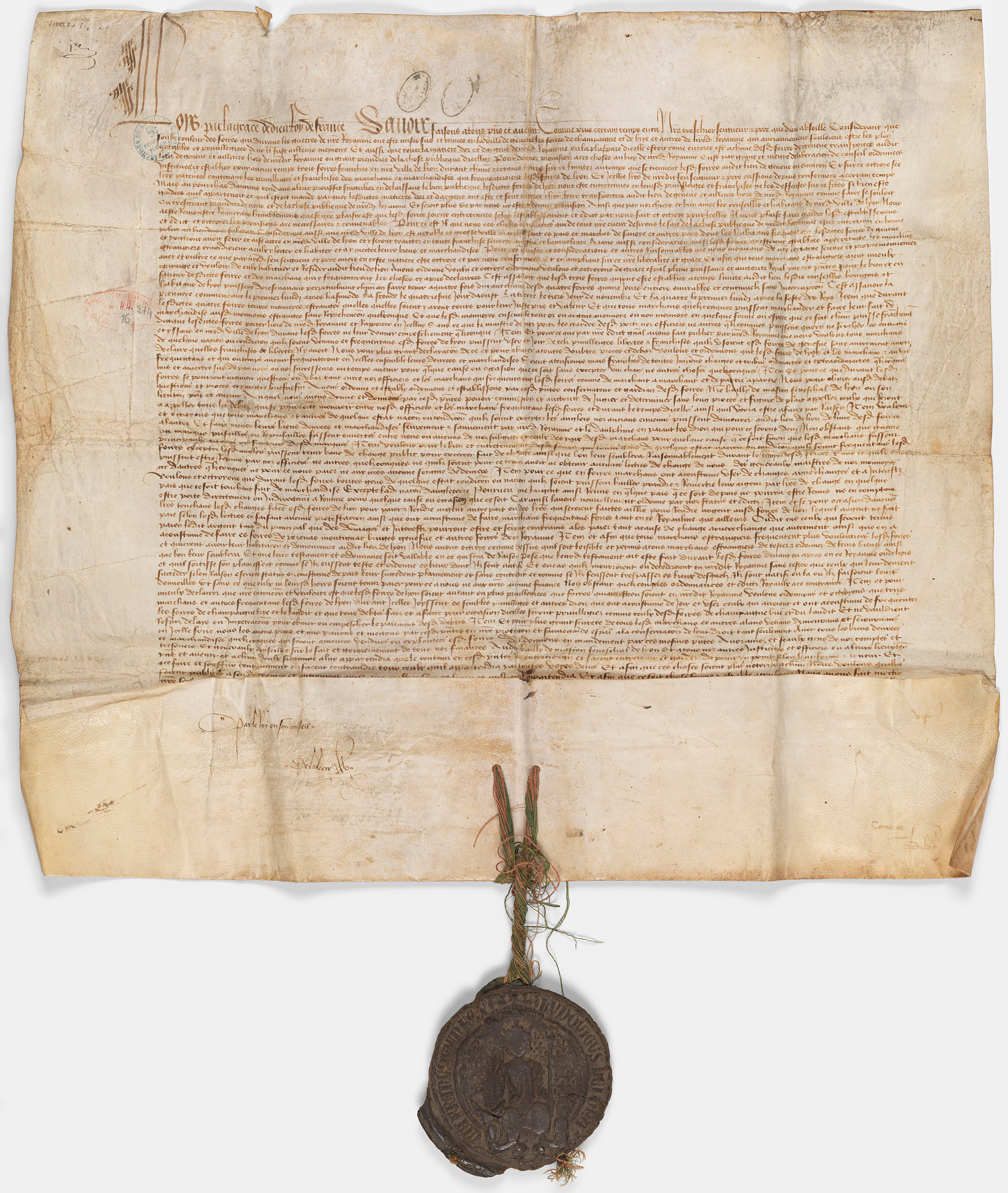

Lettres patentes du roi Louis XI autorisant les quatre foires annuelles de Lyon - Mars 1463

HH/274

Au Moyen Age, les foires dont la création dépend d’un privilège de suzerain, constituent le moyen le plus efficace pour assurer la prospérité économique d’un pays. Aussi dès 1419, les bourgeois lyonnais réclament-ils l’établissement de foires au Dauphin Charles dont le trône est encore instable. Ils en obtiennent deux de six jours qui, en 1425, sont abandonnées à cause de l’état d’insécurité où se trouve le Royaume à la suite de la coalition anglo-bourguignone. Il faudra attendre le traité d’Arras, en 1535, qui mettait un terme à l’affrontement entre la France et la Bourgogne et les années de renouveau économique qui suivirent, pour qu’on songe à rétablir les foires lyonnaises. En 1444, Charles VII accorde trois foires de deux jours, le mercredi après Pâques, le 26 juillet et le jour de Saint André (30 novembre).

En 1462, Louis XI confirme les trois foires fondées par son père. Pour lutter contre l’influence genevoise, il a soin de compléter ces nouveaux privilèges. Il est défendu aux marchands français de fréquenter les foires de Genève et aux marchands étrangers de traverser le territoire français pour s’y rendre, sous peine de confiscation et d’amende arbitraire. Les Bernois qui passeront ne devront rien acheter n’y vendre. Il en coûta 10000 livres à des marchands gênois qui avaient enfreint ces ordres.

Le 8 mars, une nouvelle ordonnance crée quatre foires de 15 jours au lieu des trois jours traditionnels. A cet allongement de la durée des foires s’ajoutent deux autres privilèges : les marchands seront placés sous la sauvegarde royale et seront exempts du droit d’aubaine*. En outre, le Roi décide de nommer le Sénéchal, gardien et conservateur des foires avec juridiction sur tous les conflits de caractère commercial. Les consuls qui, jusqu’ici, arbitraient ces affaires, ne peuvent manquer de protester. L’année suivante, le Roi consentit à leur restituer leur ancien droit. Ils éliront désormais un prud’homme qui aura à juger tous les procès commerciaux. Jean Grant, lieutenant du Sénéchal, fut désigné à cette charge. Telle est l’origine du tribunal de la Conservation.

Les foires avaient lieu invariablement aux jours suivants : le lundi après la fête des rois, le lundi de quasimodo, le lundi après le 4 août, le lundi après la Toussaint. Elles duraient quinze jours sans interruption au « Royaume » comme en « Empire » (c’est-à-dire sur les deux rives de la Saône). Les marchands en arrivèrent à étaler leur marchandise dans toute la Ville. Les foires attiraient les marchands des provinces et pays alentour : Bourgogne, Provence, Loraine, Suisse, Allemagne, Savoie, République de Gênes, Florence. Il en venait même de Barcelone.

On y vendait surtout des draps, des toiles et des soieries. Les opérations financières, change de monnaies, compensation de lettres et effets de commerce, avaient aussi leur importance, au point de se prolonger pendant un mois. Ces opérations bénéficiaient de telles garanties grâce à l’efficacité de la juridiction des foires que tous les paiements à Lyon se faisaient « à la foire prochaine ». A l’avènement de Louis XI, les affaires les plus importantes étaient le fait des banquiers lyonnais. Les Italiens ne tardèrent pas à leur enlever cette suprématie. Les Lucquois et les Florentins commencèrent, dès cette époque, à s’installer à Lyon. Ce fut d’abord une filiale des Médicis, puis vinrent les Capponi, les Gondi, et les Gadagni qui se fixèrent dans cette ville et en devinrent des citoyens influents. Louis XI ira jusqu’à autoriser pour eux la circulation à Lyon des monnaies étrangères. Conséquence des foires, La primauté de Lyon, centre de change et de banque durera tout au long du 16e siècle.

Sous leur forme traditionnelle, les foires de Lyon subsistèrent jusqu’au 18e siècle. Mais, dès avant 1763, les quatre foires ne sont plus qu’un temps d’exemption pour les marchandises qui transitent par Lyon. En 1916, le ralentissement des échanges commerciaux du fait de la guerre, incita Edouard Herriot à créer, à Lyon, une « foire d’échantillons » sur le modèle des foires de Leipzig, en Allemagne. La nouvelle foire de Lyon est, depuis lors, une manifestation commerciale régulière qui a connu, en 1990, sa soixante-treizième édition.

En 1494, les échevins avaient fait calligraphier et enluminer les onze articles des lettres patentes de 1463 (« privilèges des habitants de Lyon », Inventaire Chappe, vol. XIII, p. 540, n°18). Ce document a été déposé par les Archives Municipales au musée historique de Lyon, en 1926.

*Droit en vertu duquel la succession d’un étranger non naturalisé était attribué, à sa mort, soit un seigneur du lieu soit au Roi.