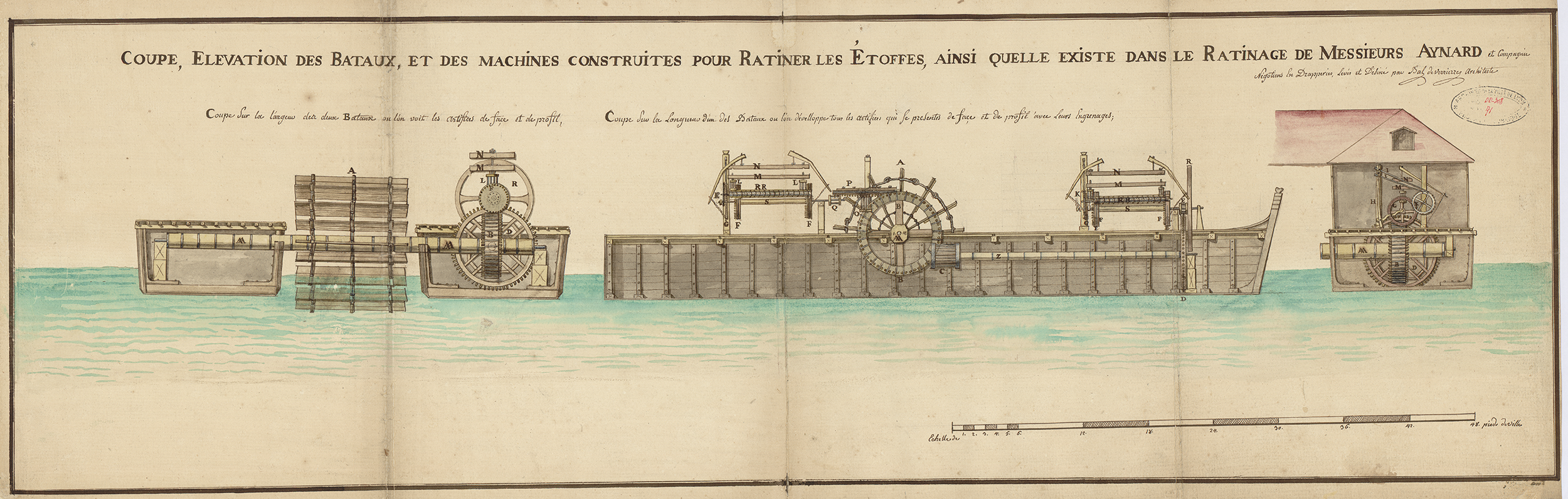

Machines à ratiner les étoffes

Coupe, élévation des bateaux et des machines construites pour ratiner les étoffes - 1785

2S/939

Le Littré donne pour définition du mot ratinage : « Opération, dite aussi frisage, qui a pour effet de rouler ou onduler les filaments qui constituent le duvet de la surface d’une étoffe de laine, pour lui donner une apparence moutonnée ou d’une moire opaque. »

L’opération s’effectue par écrasement des fibres au cylindre ou à la calandre. L’usine flottante détaillée par les plans de Bal de Verrière était amarrée sur la rive droite du Rhône, à la hauteur du quai St-Clair.

Ces plans accompagnent un factum intitulé Précis pour les Sieurs Eynard, Beniquet et Décroix, propriétaires en société de la Frise démolie par les ordres du consulat ; des moyens et des causes qui ont engagé les saisies dont MM. les consuls demandent main-levée, s.l.n.d., 4 p. (A.M.L. : DD 308 pièce n° 70). La date de 1785 est donnée par les auteurs de catalogue cité en référence. Avant d’y prélever les principaux détails de l’affaire, il est bon de rappeler quelques faits. La construction du quai St-Clair (1726-1811), nommé prévôt des marchands en 1785, paraît s’être beaucoup inquiété, durant son administration, de dégager la vue de ses appartements. L’avocat des propriétaires de la « frise » en se gêne pas pour l’écrire :

« Il est de publicité que M. de Tholosan menaçoit depuis longtemps les édifices qui coupoient la vue de sa largeur du Rhône, de leur destruction.

La congélation de ce fleuve lui ouvrit l’occasion la plus favorable de mettre à proffit son dessein ; un procès-verbal dressé par l’Ingénieur de Varenne, en couvroit la manœuvre, et une ordonnance impérative en couronna le projet.

L’usine de la société fut détruite à grands frais, parce que le temps prefigé pour la démolition étoit fort court.

Lorsqu’il s’agit de la reconstruire, MM. de la Ville s’y opposèrent à mains armées, sans autres raisons de leurs défenses que leur autorité absolue. […]

Les associés de la frise, bercés, bernés, bourrelés par de vaines promesses, par de fatigants prétextes qui ont duré pendant près de six mois, pressés d’ailleurs par le dépérissement de leur bois et agrets, donnèrent assignation à MM. de ville aux fins de convenir d’experts pour en apprécier la détérioration.

Cette demande est restée sans réponse, et des experts nommés d’office ont procédé à cet inventaire d’évaluation.

Le rapport et les dires qui en ont été dressés, furent dénoncés à la Ville, qui dédaigna également de fournir de défenses ; enfin tous les délais révolus ; on obtint jugement de la condamnation. » Etc.

Le 13 décembre 1787, le prévôt des marchands se félicitait de ce que le Consulat avait obtenu gain de cause, quelques mois plus tôt, contre le sieur Gence à qui l’on contestait la permission accordée, en 1776, pour amarrer son « bateau de bains » au quai St-Clair. L’un des reproches faits à cette installation, avec les risques d’écueil pour la navigation, était d’avoir « conduit à masquer et dénaturer un quay construit à grands frais et l’un des plus beaux ornements de la Ville » (A.M.L. : BB 366, f°264). Tolozan de Montfort concluait en trouvant de bonne augure le jugement évoqué « dans la contestation qui a pour objet le déplacement de quelques autres usines non moins dangereuses que celle de Gence, pour la solidité des quays et la sureté de la navigation ».

L’auteur de ces relevés, l’architecte lyonnais Bal de Verrière, avait des compétences très variées si l’on en juge d’après telle notice d’Almanach où il est dit qu’il « peint le portrait et l’histoire, raccommode les anciens tableaux » (cité par François-Régis Cottin, « Les Architectes et l’académie de Lyon au XVIIIe siècle », Revue du Lyonnais, t. I, n°1, 1977, p. 51). Il s’est surtout occupé de travaux d’estimation.