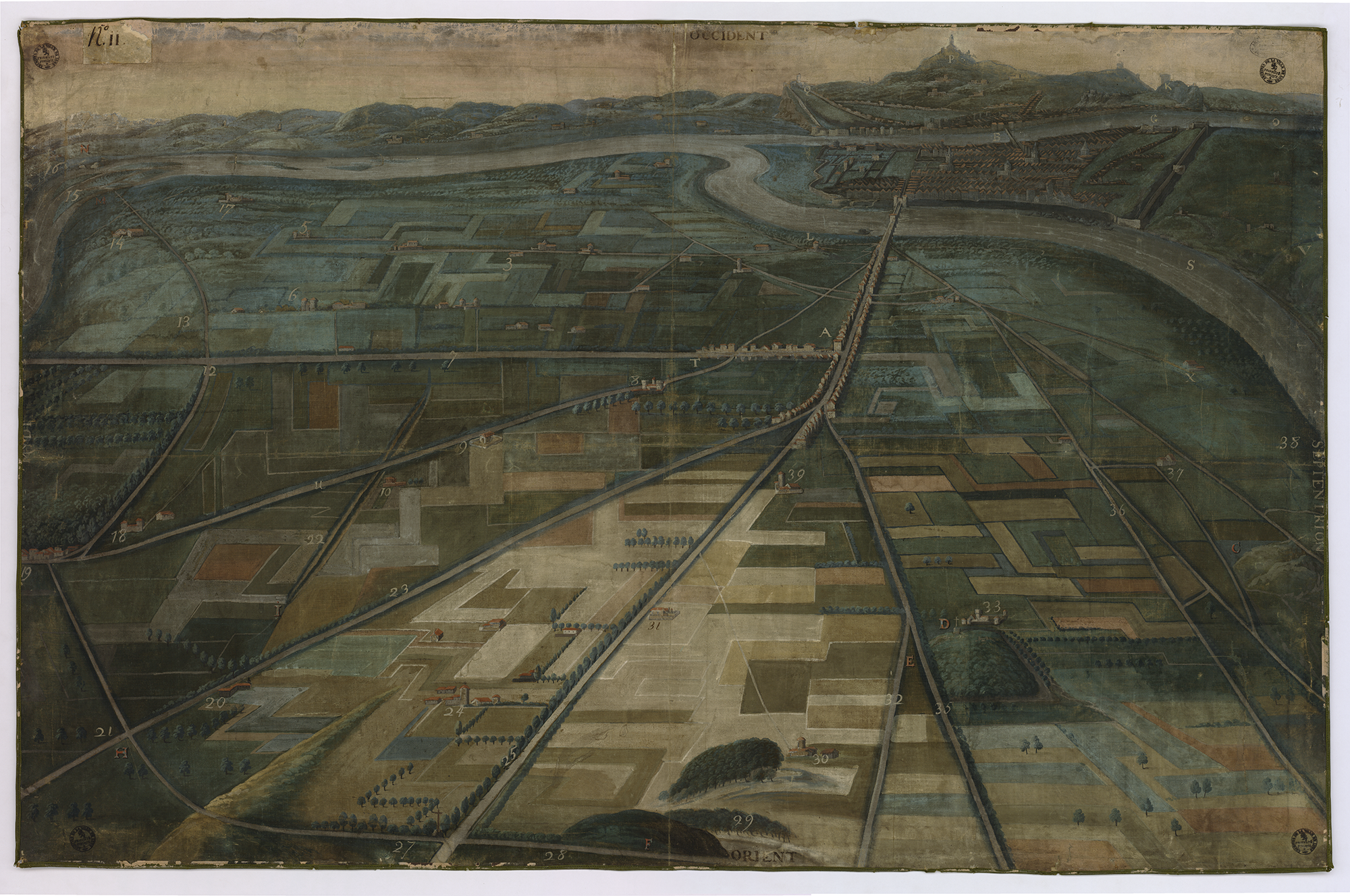

Vue cavalière de la Guillotière

Vue cavalière de la Guillotière - 1697

1S/76

Il était d’usage au 16e siècle de demander à des artistes peintres les plans visuels nécessaires au travail de l’administration royale ou municipale, et pour d’autres besoins encore. L’artiste de la Renaissance, en tant qu’uomo universale, se devait d’appliquer ses capacités de dessinateur à toutes sortes de projets, fussent-ils purement techniques. Jean Perréal et Bernard Salomon, à Lyon, ont œuvré ainsi dans cette cartographie sommaire. On en trouvera un exemple dans l’exposition avec le plan d’Ecully, qui pourrait bien être de Jean Perrissin, l’auteur avéré avec Ramus d’un plan de Georges-de-Loup très proche dans la technique et dans l’écriture (A.D.R. : 12 G). A cette époque, la charge de voyer de la ville était celle d’un contrôleur des travaux. Ce n’est véritablement qu’aux siècles suivants que la rationalisation des techniques de levé des plans nécessitèrent le recours à de véritables spécialistes.

A la fin du Grand siècle, la ville de Lyon demandait encore à son peintre en titre d’exécuter un plan visuel de la paroisse de La Guillotière. Il est mentionné dans les délibérations et les comptes de la Ville parmi les multiples ouvrages que H. Verdier, peintre ordinaire de la Ville, a fait par ordre du Consulat pendant l’année 1697. On notera que la destination de ce travail n’y est pas précisée :

« Pour avoir fait un tableau d’environ 4. pieds de large representant la veue de lion, et perspective de la guillotière avec ses dépendances……56. [livres]

Pour un autre tableau rep(rése)ntant la même veue et perspective …56. » (A.M.L. : CC 2558, f° 198v°).

Elève d’Antoine Ranc, à Montpellier, chez qui il se lia d’amitié avec Hyacinthe Rigaud, Henri Verdier s’installe à Lyon à une date inconnue. Il est élu maître de métier de la communauté des peintres de cette ville en 1683 et 1687. Le 12 février 1693, le Consulat le nomme aux fonctions de peintre ordinaire de la ville de Lyon. Dans cet emploi, dont il démissionne le 6 novembre 1721, il est amené à exécuter de nombreux portraits (certains connus par la gravure). Il lui faut également peindre l’ornement et travailler aux réjouissances publiques. A notre connaissance, cette modeste vue perspective, non signée, constituerait le seul témoignage de Verdier peintre, en dehors d’un Mariage mystique de Sainte Catherine, signé et daté de 1689, qu’Antoine Schnapper croit pouvoir lui attribuer de préférence à son homonyme et contemporain François Verdier (cf. « L’assomption de la Vierge de François Verdier », la revue du Louvre et des musées de France, 1964, n°6, p. 323, n.3).

L’artiste a voulu représenter le mandement au territoire de Béchevelin, situé sur la rive gauche du Rhône. La vue est prise à l’aplomb du domaine du Vinatier. Elle met en évidence la convergence des routes dauphinoise dans la direction de la ville de Lyon qu’on reconnaît très bien à l’arrière plan. Une nomenclature formée de lettres alphabétiques (A-Y) et de chiffres arabes renvoie à la légende qui se trouvait autrefois au dos du plan.

Le point de vue, adopté par Verdier, est exactement à l’opposé de celui qui choisi par le dessinateur et graveur Bouchet pour sa Carte De la Guillotière, et du mandement de Béchevelin (1701) (d’après Verdier ?) qui est jointe au Recueil des principales pièces du procez jugé au conseil d’Etat du Roi, en faveur du présidial de Lyon contre le Parlement de Grenoble, Lyon, L. Langlois, 1702. Le conflit qui opposait le présidiale de Lyon et le Parlement de Grenoble pour la juridiction du bourg de La Guillotière et du mandement de Béchevelin avait trouvé sa résolution dans l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, à al date du 9 mars 1701. Reconnu, dès-lors, au faubourg de Lyon, La Guillotière demanda néanmoins, peu avant la Révolution, à être réunie au Dauphiné. A la suite du siège de Lyon par les armées de la convention, en 1793, elle fut rattachée au district de Vienne. Redevenue faubourg de Lyon, trois plus tard, le commune de La Guillotière conserve sa propre municipalité jusqu’au 24 mars 1852, date du décret par lequel elle fut réunit à Lyon avec les communes de la Croix-Rousse et de Vaise.