Architecture du sacré

Archives municipales de Lyon / Palais Saint-Jean

Du 19 octobre au 18 décembre 1996

Conception

- Jeanne-Marie Dureau

- Céline Cadieu-Dumont

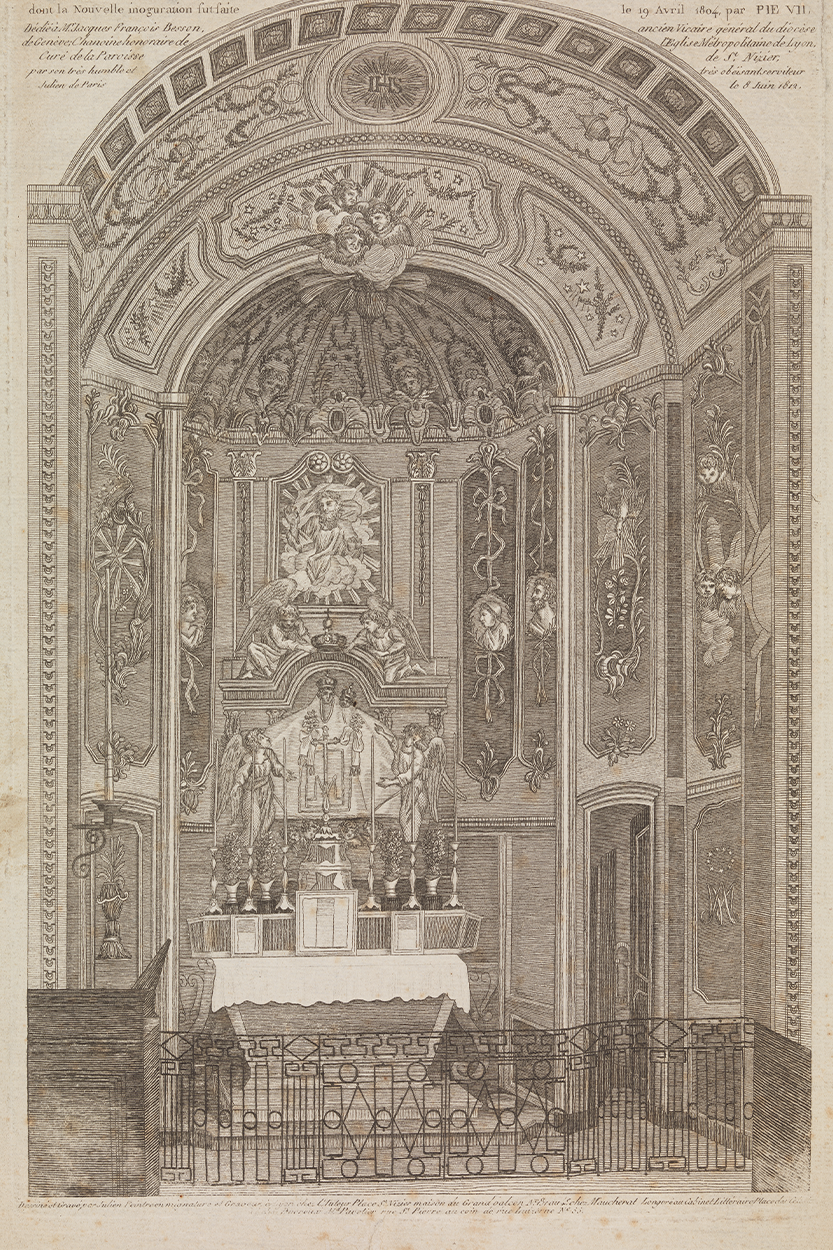

Dans le cadre du centenaire de la construction de la basilique de Fourvière, les Archives municipales présentent du 19 octobre au 18 décembre 1996 un vaste panorama de l'architecture religieuse lyonnaise du XIXe siècle en faisant revivre les églises paroissiales mais aussi les églises protestantes ou les synagogues dans chaque arrondissement. Contenus dans le fonds des bâtiments religieux lyonnais que conservent les Archives, des plans, des estampes, des photographies, des affiches et des maquettes décrivent en détail des dizaines d'édifices construits et restaurés pendant la période concordataire (1802 -1905). L'exposition retrace également le contexte social, politique et religieux d'une époque qui vit naître une véritable floraison de monuments cultuels...

A la Révolution, Lyon et ses faubourgs comptent 14 paroisses dont sept sur la seule rive droite de la Saône. La carte religieuse est alors simplifiée et par le décret du 21 février 1795, une première séparation est instituée pour les églises alors réservées au culte décadaire. La laïcité est définie sous le binome "liberté de conscience reconnue à l'individu" et "séparation des églises et de l'Etat". Sous le Concordat, l'Etat protège et surveille les cultes reconnus, en particulier la religion catholique déclarée comme étant "celle de la grande majorité des Français". C'est l'émancipation du pouvoir politique vis-à-vis de l'Eglise et de sa tutelle romaine ; le pouvoir temporel a désormais l'avantage sur le pouvoir spirituel.

Nommé archevêque en 1803, le cardinal Fesch mène la réorganisation matérielle et spirituelle de l'église lyonnaise, redéfinit la carte ecclésiastique de la ville. Il profite de la période favorable de la Restauration pour fonder plusieurs séminaires, réorganiser les fabriques et entreprendre la restauration des édifices. Puisque désormais (depuis la loi de l'an X qui restera en vigueur jusqu'en 1905) l'initiative d'une fondation appartient à l'évêque, de nouvelles paroisses sont créées après avis du conseil municipal et du ministre des cultes, après arrêté préfectoral et ordonnance épiscopale. De 1831 à 1834, les sanglantes insurrections menées par les Canuts de la Croix-Rousse posent la question sociale dont l'Eglise prend peu à peu conscience. Idéalisme ouvrier et christianisme se rapprochent dans un catholicisme social dont les porte-paroles sont Lamennais, Lacordaire ou Montalembert.

A la mort du cardinal Fesch en 1839, le cardinal de Bonald, son successeur, va devoir faire face à une situation nouvelle de 1839 à 1870.

Devant l'afflux de populations dans les nouveaux espaces de peuplement de la rive gauche du Rhône et dans les quartiers ouvriers comme la Croix-Rousse, Vaise ou la Guillotière (des communes intégrées à Lyon en 1852), face au développement économique de la ville et du diocèse, l'espicopat de monseigneur Maurice de Bonald va marquer son siècle par une augmentation sensible du nombre de paroisses. Dans le seul diocèse, elles passeront de 580 en 1830 à 665 en 1870. A Lyon dans des quartiers en plein développement et suburbains, elle seront douze au total, portant leur nombre à 31. Pour celles-ci, hormis les hommages lettrés à l'histoire de l'Eglise (St-Augustin, St-André, Ste-Blandine, St-Maurice et St-Eucher), il sera fait appel à des vocables populaires (St-Vincent-de-Paul, Bon-Pasteur, St-Bernard) ou mariaux (Immaculée Conception, Annonciation, Ste-Anne).

Après la guerre de 1870, des projets vont reprendre forme sous la IIIe République grâce au gouvernement d'ordre moral, favorable à l'Eglise, jusqu'en 1880. Des souscriptions ouvertes sous l'Empire sont relancées et les églises du Bon Pasteur, de Ste-Croix, du St-Sacrement, de St-Charles-de-Serin et de N.-D.-du-Point-du-Jour sortent de terre jusqu'en 1905. De son côté, le haut lieu de la basilique de Fourvière représente la critallisation du désir des Lyonnais d'exprimer leur reconnaissance à la Vierge. Grâce à l'originalité de l'oeuvre de Pierre Bossan dans les années 1850 et à des souscriptions, les travaux démarrent en 1872 sous la conduite de Sainte-Marie Perrin et la consécration a lieu le 16 juin 1896 (la pose de la 1ère pierre, des photographies des travaux de construction, une gravure de Joanny Séon de l'avant-projet de Bossan et une belle maquette sont visibles dans l'exposition).

Avec la prise de pouvoir des Républicains radicaux en 1899, la crise du régime concordataire se précipite. Le gouvernement d'Emile Combes fait appliquer la loi de 1901 sur les associations civiles créant un régime d'exception pour les associations religieuses soumises au contrôle de l'Etat et, en 1904, à la suite de l'affaire des Citations, le gouvernement français suspend ses relations avec le Saint-Siège. C'est dans ce contexte qu'est votée la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat le 9 décembre 1905.

Parallèlement, de 1879 à 1884 sous la férule du pasteur Aeschimann, l'Eglise Réformée des Brotteaux est dressée sur les plans de l'architecte Gaspard André qui adopte un plan d'ensemble en croix grecque avec éclairage zénithal. Deux autres lieux de culte protestants verront le jour par la suite à Lyon : le Temple de la Guillotière en 1948 et le Temple de Montchat, inauguré en 1969. Réunie depuis 1829 dans une maison de la rue Bellecordière, la communauté israélite se recueille dès 1848 dans la synagogue de la rue Sala, bâtie dans le style néoclassique par Pierre-Julien Pascal. En 1863-1864, une nouvelle synagogue est construite sur le quai Tilsitt sur les plans d'Abraham Hirsch avec trois nefs formés par deux rangs de 12 colonnes, une coupole centrale et des voûtes supérieures.

Parmi bien d'autres, Claude Anthelme Benoît, Tony Desjardins, Clair Tisseur, Gaspard André, Abraham Hirsch, Pierre-Marie Bossan, Manlius Bailly, Joannès Bernard, François Boiron ou encore Louis-Jean Sainte-Marie Perrin sont les architectes qui ont contribué durant un siècle à faire de Lyon une ville peuplée de sanctuaires. Inspirés par les églises paléochrétiennes, l'architecture ogivale, le style gothique ou romano-byzantin, leurs plans reflètent les réalités sociales, les choix économiques ou les symboles de la réussite bourgeoise. Mais faute de ressources suffisantes, les chantiers traînent ou sont interrompus et l'église en construction est bien souvent ouverte au culte avant même d'être achevée...

Si la ville se dote de ces nouveaux lieux de culte, elle restaure également les anciens édifices du passé. Un des premiers chantiers a être réalisé sera celui de la chapelle des Bourbons de la cathédrale Saint-Jean ; c'est dans cette primatiale que Lacordaire prêchera, ainsi qu'en témoigne l'une des lithographies de l'exposition. Suivront les restaurations d'autres édifices : St-Bruno (classée monument historique en 1911), de St-Polycarpe, St-Bonaventure, de Saint-Nizier, St-Martin-d'Ainay, St-Irénée (restauration de la crypte par Desjardins), St-Paul ou la loge du Change.

De nombreux portraits des administrateurs du diocèse, les acteurs religieux à l'origine des constructions et une cartographie des lieux de culte restaurés complètent cette exposition réalisée à partir des dossiers, des documents et des plans que compose le riche fonds consacré à la construction ou la restauration des bâtiments religieux aux Archives municipales de Lyon.