Fragile mémoire

Archives municipales de Lyon / Palais Saint-Jean

Du 16 mai au 16 juillet 1997

Conception

- Jeanne-Marie Dureau

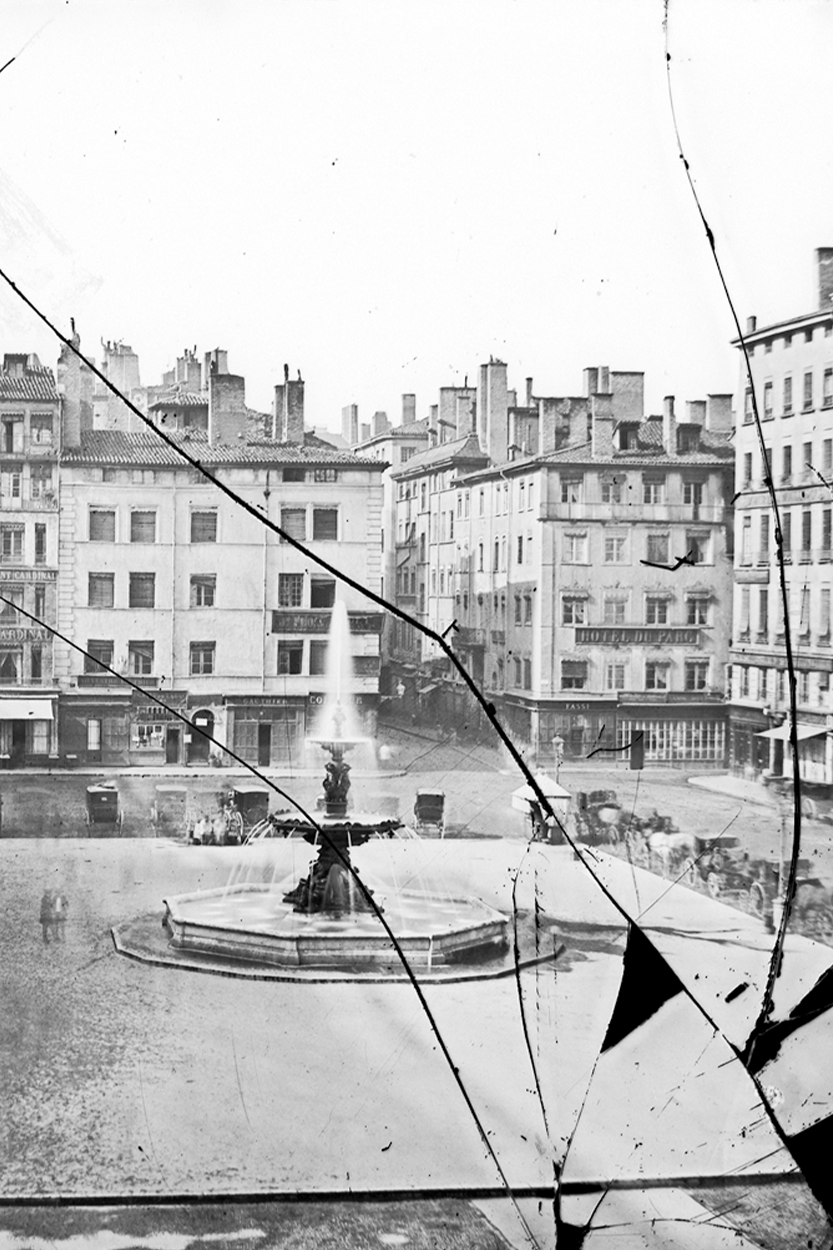

Après le daguerréotype à iodure d'argent et le principe négatif/positif du calotype vinrent les premiers négatifs sur plaques de verre qui permettaient d'obtenir des clichés de grande qualité. A l'albumine (1847), au collodion (1851) et au gélatino-bromure d'argent (1880), le temps de pose pouvait dès lors se calculer en secondes avec un grand confort d'utilisation. Ces procédés furent utilisés et commercialisés jusqu'en 1940 environ, notamment par la société Lumière, avant que ne se généralisent les supports souples. Aujourd'hui à la fois mémoire de papier et mémoire de verre, les clichés et les négatifs conservés aux Archives municipales de Lyon sont les témoins de la mémoire visuelle de la ville que révèle, au Palais Saint-Jean, une passionnante exposition

De la construction du Palais du Commerce et de la rue Impériale au quai de Vaise en 1850, des terrains de la Part-Dieu aux perspectives des quais de Saône lors des inondations de 1856, de la catastrophe de Fourvière du 13 novembre 1930 aux bombardements de l'aviation alliée en mai 1944, soixante-deux tirages 30 x 40 réalisés d'après une sélection de plaques de verre illustrent, par thèmes, la mémoire des pierres et des fleuves de Lyon.

Ainsi, immortalisés souvent lors de reportages systématiques commandés par les services de la ville depuis le milieu du XIXe siècle, on pourra découvrir durant deux mois des vues inédites des abattoirs et du marché aux bestiaux de la Mouche, de la piscine Garibaldi, de l'internat Adolphe-Favre et des photographies de la reconstruction du pont de l'Hôtel-Dieu entre 1912 et 1918 ou encore des projets d'urbanisme durant les années trente, tels ceux du réaménagement de la colline de Fourvière et de la construction du tunnel sous la Croix-Rousse...

Plusieurs moments, tous issus du fonds confié aux Archives municipales par la Société lyonnaise des transports en commun, révèlent aussi les employés des services municipaux en action, comme ceux de l'O.T.L. près des trolleybus, des tramways, des véhicules d'entretien. Ce fonds renferme 350 vues et apporte une documentation inestimable sur les transports lyonnais d'une part, mais aussi sur les sites desservis et sur la vie des personnels et des passagers.

Une trentaine de portraits de peintres saisis dans la rue ponctue cette galerie en noir et blanc qui constitue l'aboutissement d'un travail d'inventaire et de numérisation lancé par les Archives sur plus de 2000 clichés de verre provenant de ses fonds. L'un d'eux rassemble environ 1500 vues réalisées sous la houlette du service de la voirie de la ville entre 1850 et 1950. Il montre la création des voies terrestres, des berges, des quais, des ponts. Dans ce fonds, de magnifiques clichés étonnamment panoramiques dépeignent dans le détail les quais lyonnais du siècle dernier. D'autres, plus anciens, réalisés par des photographes comme Louis Froissart, Armbruster ou Sylvestre, illustrent des événements importants ou dramatiques tels que les catastrophiques inondations de 1856, les chantiers du centre-ville sous le préfet Vaïsse, l'exposition universelle de 1894 ou encore la démolition des ponts anciens...

Avec près de 300 vues, ceux puisés dans le fonds du journal "La Vie Française" constituent par ailleurs des témoignages vivants de la vie quotidienne, sportive et officielle à Lyon dans les premières années du XXe siècle. Le thème des loisirs et des fêtes y est abordé de façon touchante ou insolite, un peu à la manière des scènes de genre : 14 juillet dans les rues de Lyon, courses de chevaux ou de tricycles, gymnastes et joueurs de boules, dame au petit chien, tramway à vapeur "Guillotine roulante" de Lyon à Neuville, l'île Barbe au charme bucolique, procession religieuse devant une usine...

Constitué de 13 vues représentant, en reproduction contemporaine, une largeur de quatre mètres, le panorama de la ville dû au peintre-photographe Armbruster en 1872 compte également parmi les étonnants exemples de la photographie stéréoscopique du siècle dernier.

Enfin, rendue accessible au public par des bornes informatiques, la seconde partie de l'exposition est réservée à l'exploration des fonds eux-mêmes. La première autorise une interrogation de l'ensemble de la base des images numérisées pour le compte des Archives de Lyon par le Centre interrégional de conservation du livre (C.I.C.L.), basé à Arles. Une seconde borne offre un défilement continu de 500 images sélectionnées selon des critères esthétiques et documentaires. Un troisième pôle interactif permet aussi de faire défiler le panorama stéréoscopique d'Armbruster, tandis qu'après avoir jugé des résultats d'une restauration électronique sur une plaque brisée, les visiteurs pourront enfin, munis de lunettes bicolores, visualiser une cinquantaine de plaques stéréoscopiques grâce au procédé de l'anaglyphe. Une restitution qui, autrefois, s'opérait au moyen d'une visionneuse dont un exemplaire est présenté dans l'exposition aux côtés d'appareils anciens de prise de vues prétés par le musée du cinéma de Lyon et des collectionneurs privés.

Un vérascope et un glyphoscope Richard, un ambrotype, un appareil Détective, une chambre touriste avec pied, une jumelle Carpentier, un stéréoscope et des boîtes de plaques -dont une de la fameuse "étiquette bleue"-, laisseront appréhender en trois dimensions les techniques de prise de vues et de visualisation de tous ces supports. Cette partie de l'exposition, réalisée avec la collaboration du C.I.C.L., étaye l'approche technique du procédé de photographie des négatifs sur verre et son évolution au cours du temps tout en justifiant le grand intérêt offert par la numérisation en matière de fonds patrimoniaux.