Hommage à Morand

Archives municipales de Lyon / Palais Saint-Jean

Du 26 octobre au 23 décembre 1994

Conception

- Jeanne-Marie Dureau

"Le fonds familial des papiers Morand est un peu comme une rivière qui aurait entraîné dans sa course de petits ruisseaux collatéraux..."

Comme l'écrit Jeanne-Marie Dureau, archiviste de la ville, dans la préface du catalogue de l'exposition, ce fonds dont le statut vient d'être établi par un contrat de prêt à usage pour 25 ans, recouvre des centres d'intérêt aussi nombreux que variés.

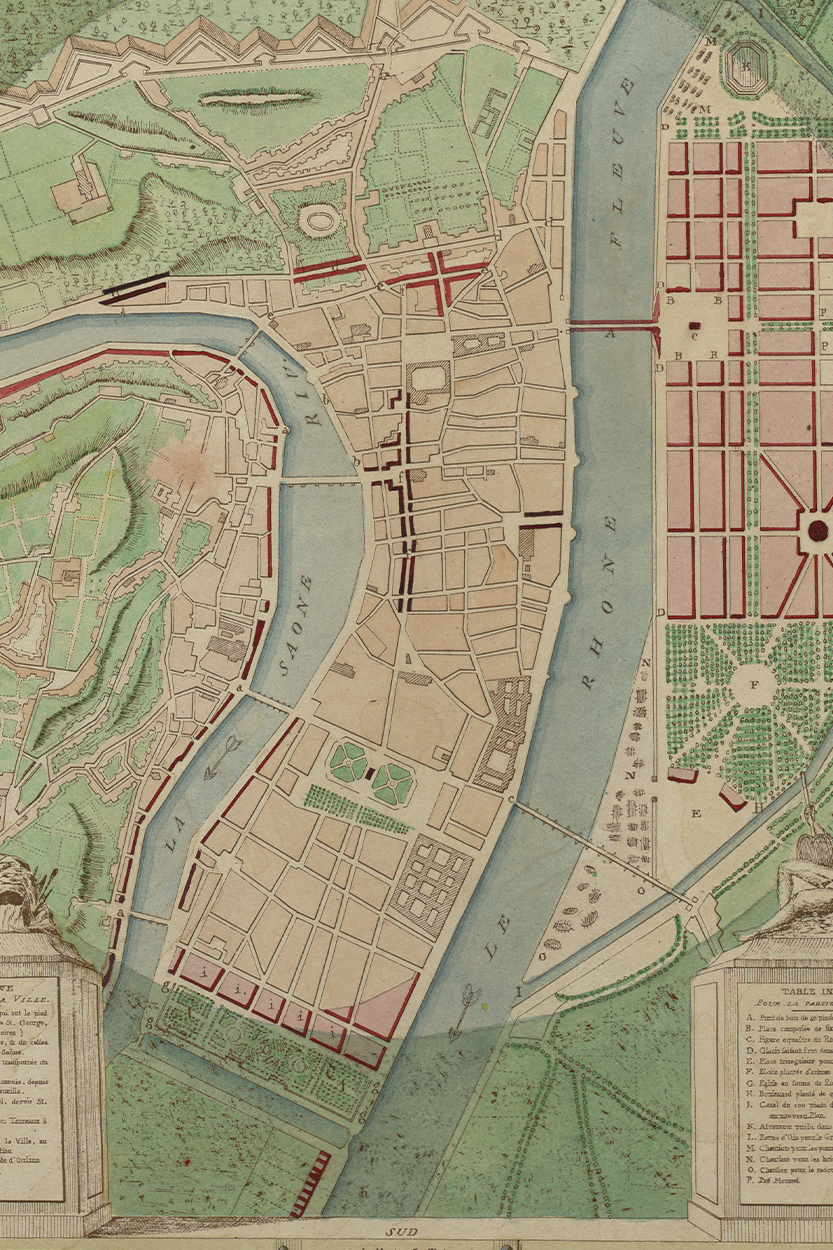

Cette rivière de documents prend sa source à Vallouise, s'arrête un instant à Briançon pour ensuite mieux s'étaler à Lyon avec la période de l'architecte Jean-Antoine Morand et ses descendants. L'apport des familles alliées, leurs charges et leurs habitations ont ainsi drainé de nombreuses autres intéressantes pièces d'archives que sédimentera la succession des générations. Riche en papiers divers se trouvant très souvent dans les propriétés acquises par les Morand ou des cousins, ce fonds a été largement inventorié. Présenté de façon attrayante et thématique, il constitue avec les dessins de combats navals de Van de Veld, les monuments antiques ou les gravures d'architecture de Rome, de Florence, de Versailles ou de Parme signés par Piranèse, Clérisseau, Michel-Ange Challe, Marco Ricci ou Victor Louis, un ensemble à classer parmi les plus remarquables conservés aux Archives.

- le décorateur de théâtre

Ainsi, grâce à l'arbre généalogique dressé par son fils Antoine Morand, il est possible d'approcher les branches savoyarde et briançonnaise de la famille. A Briançon où un Jean Morand épouse en 1640 une dame Elisabeth de Jouffrey ou à Vallouise, où les Morand exercent les fonctions de consuls et de marchands, le destin de la famille s'oriente peu à peu vers la magistrature. D'autres seront consuls, procureurs du roi ou avocats au Parlement, à l'instar d'Etienne Morand, père du futur architecte. Quant à Jean-Antoine, il séjournera à Paris à l'âge de 14 ans pour s'adonner aux arts et à la peinture. En 1749, il possède son propre atelier de décoration pour lequel travaillent des ouvriers et ses premières "commandes" sont des travaux d'organisation de fêtes - notamment celles données pour la convalescence du roi Louis XV -, des machines de théâtre et des décors. Autant de réalisations qui le conduiront par exemple à construire, en Italie, le théâtre de Parme (1759). De retour à Lyon, il collabore à la salle de spectacles conçue par Soufflot et dès 1766, ses idées sur l'urbanisme sont exposées. Mais c'est le pont qui portera son nom, ouvert en 1772, qui consacrera le Morand architecte, comme celui de Nantes dont il fournit les plans qui lui amèneront d'autres travaux, notamment pour le compte du chapitre des religieux.

- des archives dorénavant protégées

Curieusement, ses papiers personnels sont peu nombreux et consistent surtout en des correspondances, comptes et procès. C'est pour cette raison que son arrière-petit fils notera, en 1854, dans la biographie consacrée à son bisaïeul : "Morand n'a rien écrit. Il n'a laissé que des notes. Son domicile a été dévasté après le Siège et la plupart de ses portefeuilles et de ses plans ont été brûlés". Cette assertion est sans doute à tempérer. Certes, un incendie qui survint à la Glacière le 29 septembre 1793 et dans lequel disparurent ses maquettes et probablement un certain nombre d'archives, ravagea bel et bien son atelier. Il est certain que des pertes sensibles de documents se sont produites et que d'autres ont été dispersés. C'est la raison pour laquelle il faut se féliciter de la décision des descendants actuels de préserver ces archives familiales en les abritant en un dépôt public aux Archives municipales.

- une collection d'estampes

L'autre partie importante du fonds consiste en des documents de l'atelier Morand que les plans d'une précédente exposition des Archives (1) avait déjà mis en valeur, mais aussi des dossiers de travaux regroupés par chantiers, des livres de comptes et de fournisseurs ou des papiers de la Compagnie du Pont qui perdurent jusque vers 1835. Marie-Félicie Pérez (2) a étudié le Morand aspirant à la reconnaissance sociale par les élites de la ville à travers une bibliothèque et une collection d'estampes, de toiles de grands maîtres et de dessins rassemblés, durant ses séjours en Italie ou à Paris, jusqu'à son exécution en 1794. Les monuments antiques représentés par Piranèse, par exemple, les gravures d'architecture de Rome, de Florence, ou de Parme, les vues rarissimes de l'architecte Victor Louis, les aquarelles de Clérisseau, les combats navals de Van de Veld ou le dessin de la chapelle de Versailles par Vassé sont considérés à juste titre comme autant de petits chefs d'oeuvre que l'exposition des Archives municipales réunit ici pour la première fois.

- quelques surprises et pièces rapportées

Enchâsses dans ceux de son mari, on trouve aussi les papiers d'Antoinette Morand-Levet, son épouse très active dans les affaires de l'architecte; ceux de son fils Antoine (1760-1838) qui, officier du Bureau des finances et conseiller du Roi sous l'ancien régime, fuyant les événements révolutionnaires en Briançonnais, retrouve sous l'Empire sa place dans les nouveaux tribunaux; ceux de l'arrière-petit fils déjà cité, un juriste féru d'histoire et de littérature, juge de paix à Limonest, "l'archiviste" de la famille et auteur de la biographie de l'architecte (3). Enfin, ceux des cousins et des familles alliées, dauphinoises et lyonnaises éclairent également bien des domaines d'intérêts, tels que la gestion des terres en Dauphiné, les fonctions de doyen de chapitre de Vienne, l'enseignement au XIXe siècle dans les grands collèges, les cours de fortification et de topographie militaire, les délibérations des officiers de la Sénéchaussée lyonnaise de 1772 à 1783 ou le Bureau des finances de Lyon, le projet de chemin de fer à ciel ouvert dans Lyon et la vallée d'Azergues, l'état des prisons du Nord au début du XIXe, et même le négoce à Saint-Domingue...

Très variés, passionnants, ces documents souvent fort beaux restent à découvrir mais c'est sans aucun doute l'important portefeuille de dessins de maîtres français et italiens de l'architecte qui permet à cette nouvelle exposition des Archives de résolument se démarquer de la précédente.