|

|

| Le géographe Yves Lacoste écrivait en 1976 : « la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre » ; oui, mais pas seulement. Protéger une ville, fortifier un territoire, connaître le détail de la topographie ont été longtemps à l’origine des meilleures cartes. Pendant les guerres mondiales ou dans l’Union soviétique, les besoins militaires ont conduit à une production cartographique gigantesque, même si la carte militaire d’aujourd’hui est confidentielle et inaccessible, comme l’étaient en fait ses prédécesseurs (maintenant accessibles en ligne, en archives ou sur le marché de l’ancien). Gouverner, c’est aussi se donner le moyen d’intervenir avec efficacité sur l’espace, pour les routes, les chemins de fer, l’aménagement des fleuves, les installations énergétiques, l’urbanisme et l’aménagement en général ; d’où les cartes des Ponts et Chaussées, du ministère de l’Intérieur, de celui de la Marine, de très nombreux organismes d’État ou de collectivités… La carte est devenue omniprésente dans tous les domaines de la transformation du territoire, c’est un outil fondamental dans le fonctionnement de nos sociétés. Un domaine très particulier de ces usages est celui des impôts. Il a d’ailleurs eu un rôle décisif, parallèlement aux besoins militaires engendrés par l’artillerie dans le développement de la cartographie. Les cartes des seigneuries, puis du cadastre, ont tôt fait de couvrir le territoire pour mieux percevoir taxes et impôts divers. Il y a là un paradoxe, dans la mesure où les cartes du cadastre ne servent qu’indirectement à intervenir sur l’espace. Ce sont fondamentalement des cartes qui informent sur des aspects immatériels de la société, comme la propriété, mais ancrés dans une spatialisation qui aide à cerner l’humain. On le voit, la carte sert à gouverner, qu’il s’agisse de la nature à contrôler, des aménagements nécessaires aux sociétés humaines, ou d’encadrer des techniques immatérielles de gestion politique et économique. |

|

| Thomas Blanchet, La Gloire consulaire ; Peinture du plafond du salon du Consulat de l’Hôtel de ville de Lyon, 17e siècle Photo Gastineau, Archives municipales de Lyon, 6PH/5583 |

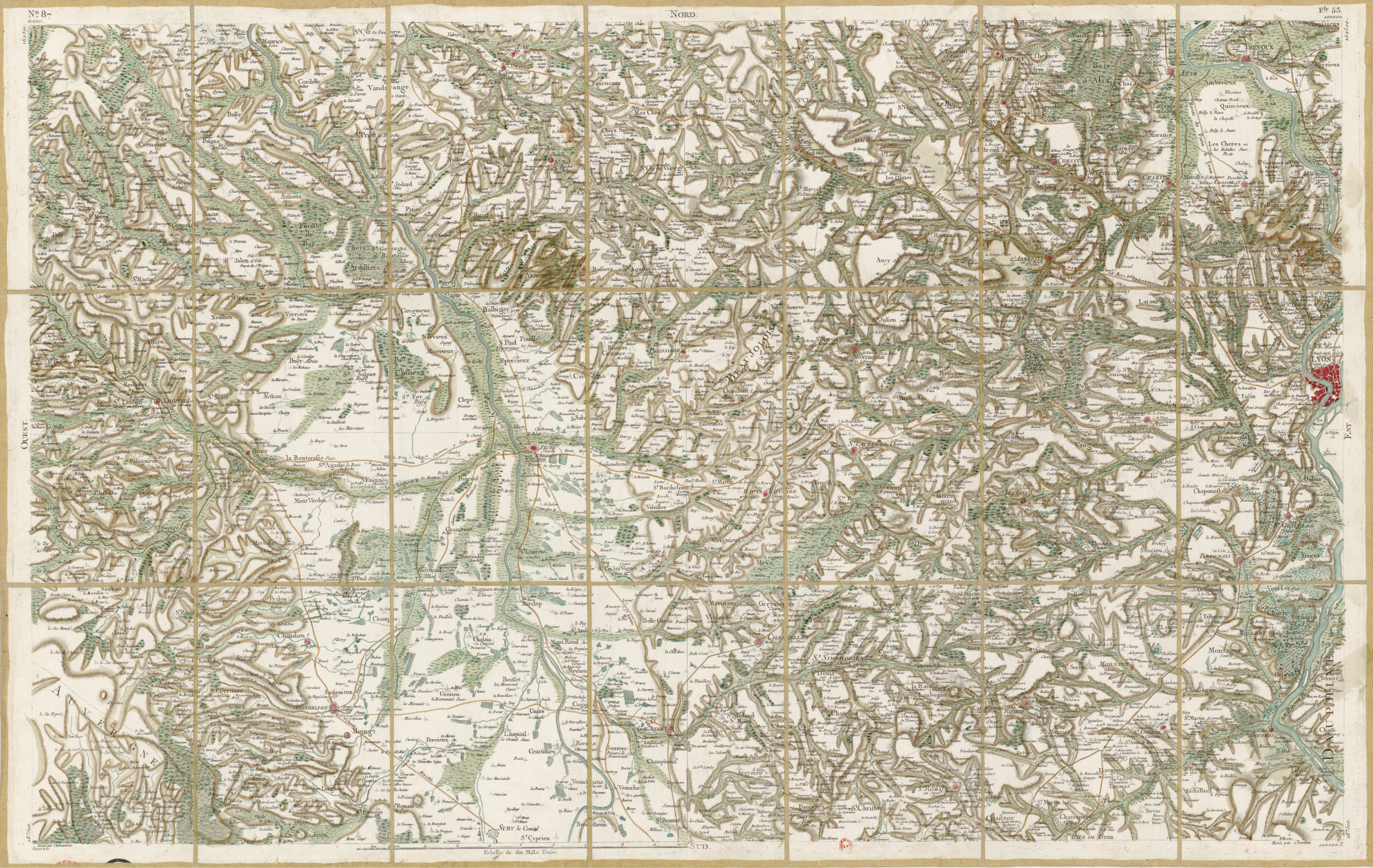

| Carte générale de la France, Lyon, feuille n° 87 ; César-François Cassini de Thury ; gravée par Nicolas Chalmandrier Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE FF-18595 (87) |

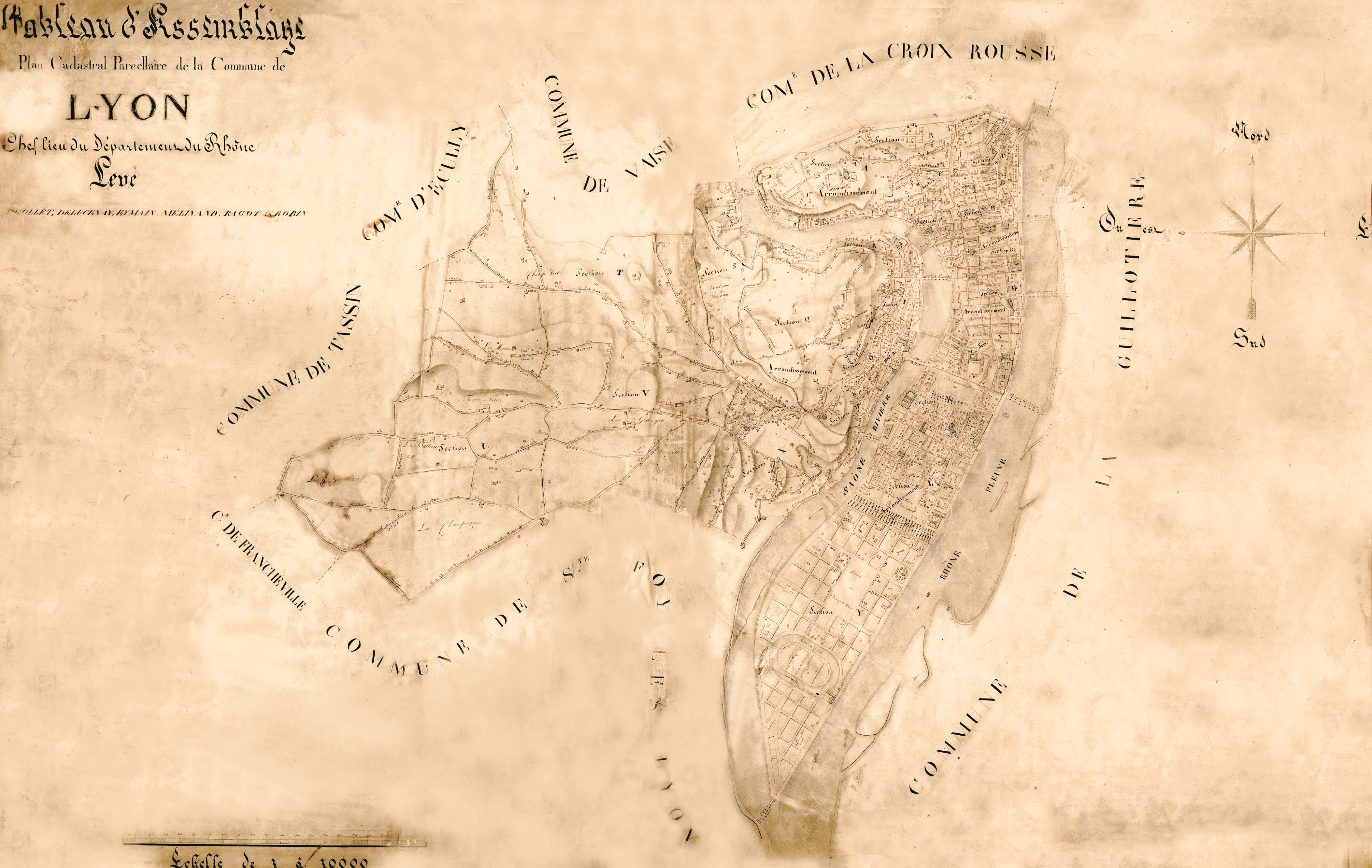

| Tableau d’assemblage du plan cadastre parcellaire de la commune de la Croix-Rousse, terminé sur le terrain le 15 septembre 1827, levé par Mr. Chapelle, géomètre du cadastre, échelle 1 : 10.000 Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon, 3P/1019 |

Avis aux propriétaires portant sur la création d'une commission cadastrale Affiche typographique, Lyon, 14 janvier 1833 Archives municipales de Lyon, 936W/4142 |

| Dignoscyo, atlas de la ville de Lyon, vers 1860, planche 7, quartier des Brotteaux ; Encre, plume et lavis Archives municipales de Lyon, 1541WP/11 |

| Levers nivelés de la place de Lyon, tableau d'assemblage des 8 feuilles Échelle 1/5000e ; Génie, brigade topographique du génie, 1843-49 ; Assemblage des planches Archives nationales de France, CH81_TA |

Levers nivelés de la place de Lyon, tableau d'assemblage des 8 feuilles Échelle 1/5000e ; Génie, brigade topographique du génie, 1843-49 ; Détail d'une planche Archives nationales de France, CH81_TA |

| Une carte pour réformer l’administration de Lyon et de ses faubourgs ; Plan manuscrit ; 26 septembre 1833 Archives municipales de Lyon, 4II/1 |

| Occupation des sols et de leur artificialisation, 2023 ; Carte produite par l’IGN en collaboration avec le Cerema et l'INRAE à la demande de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires |