|

|

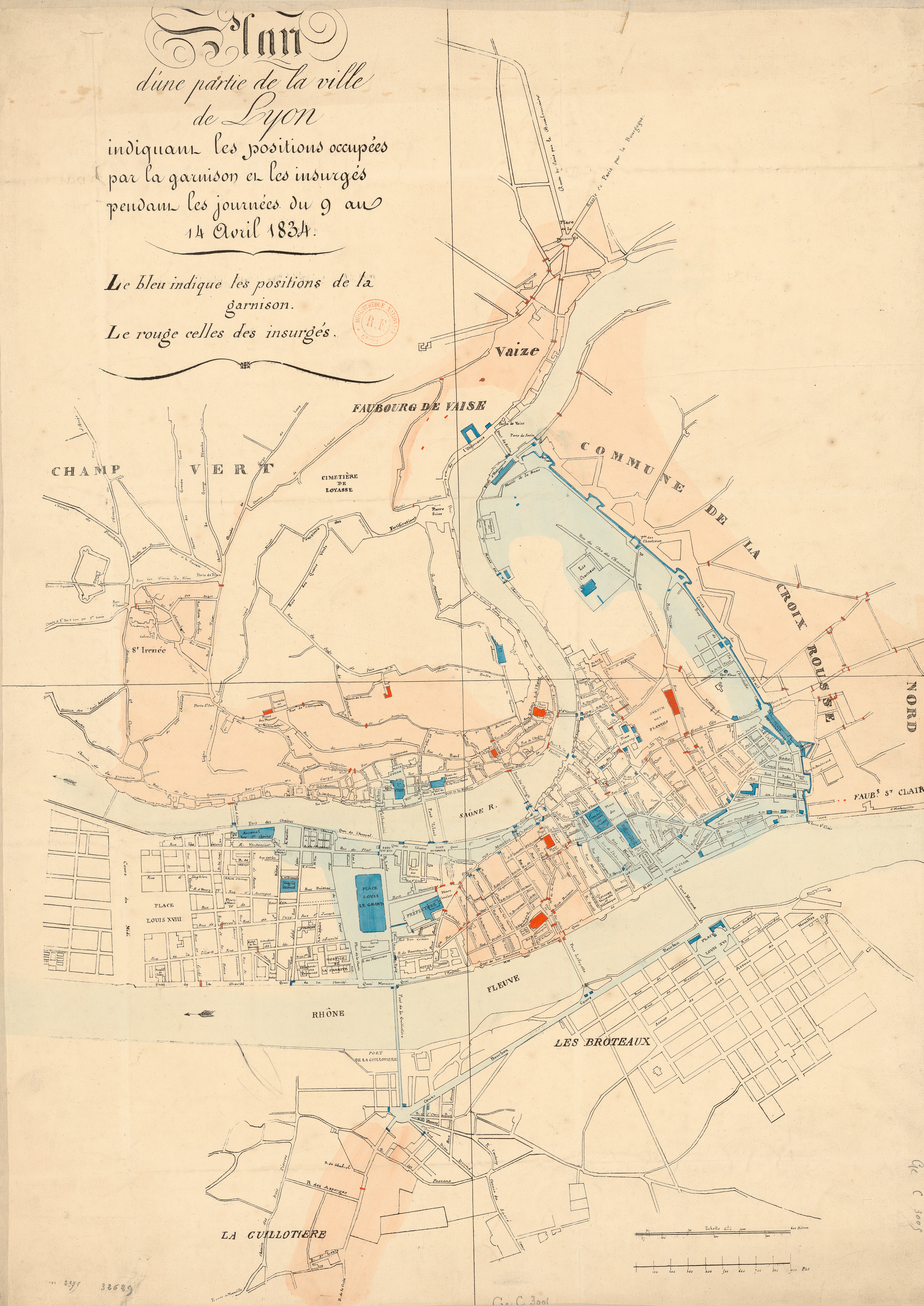

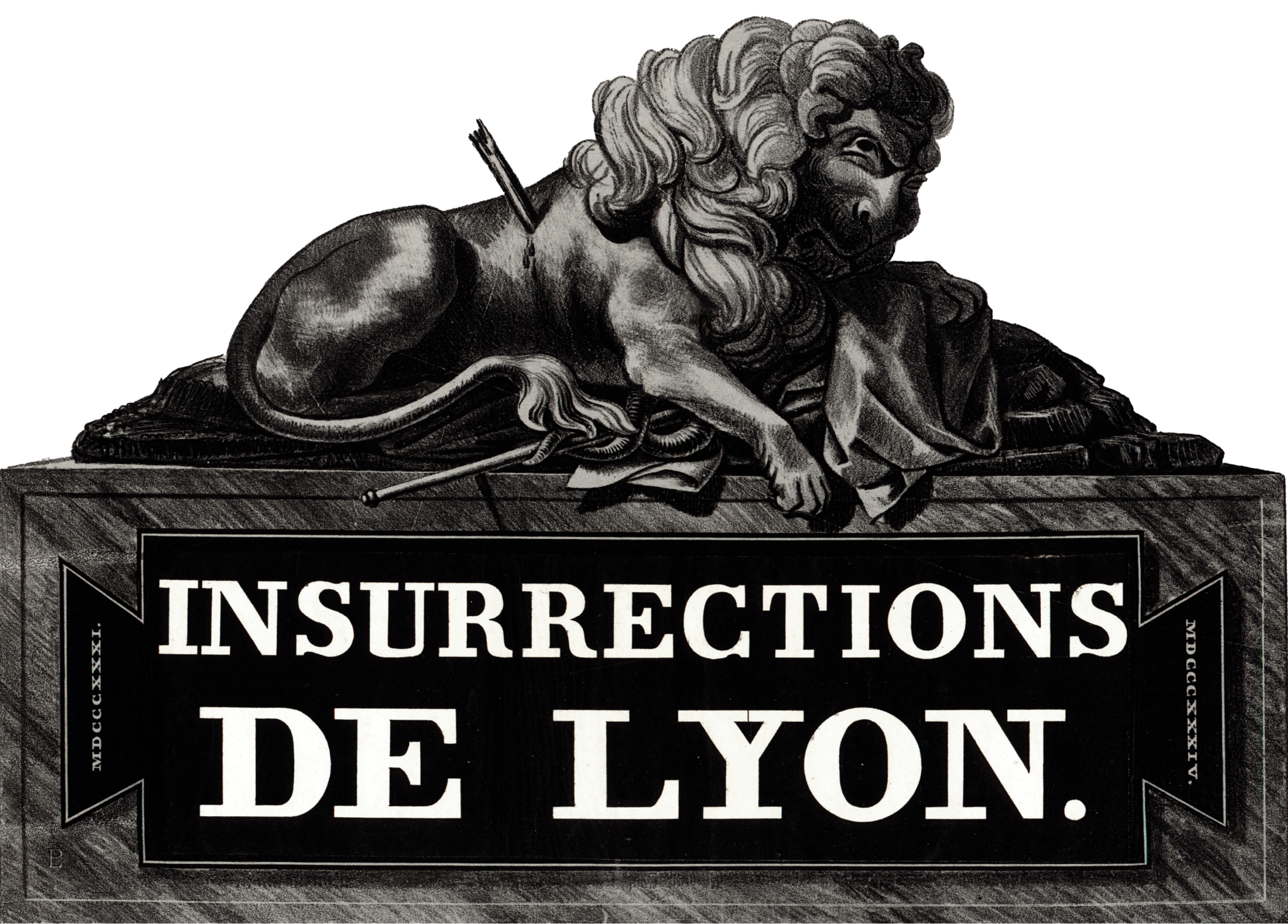

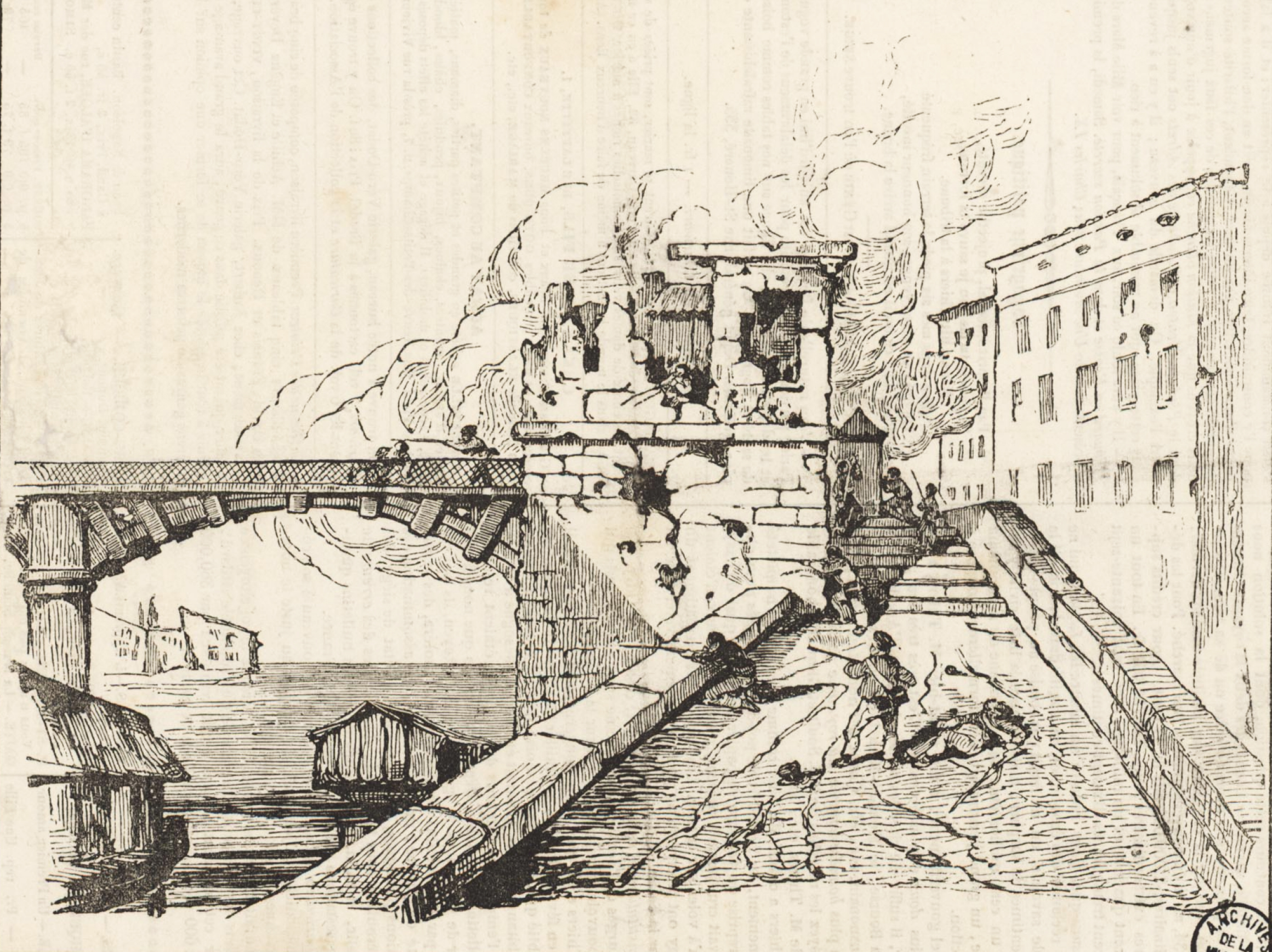

| La révolte de l’automne 1831 s’inscrit dans un processus commencé en 1744, avec l’édit qui accorde aux négociants le monopole des ventes. Les canuts, mécontents de leur condition, réclament sans succès une hausse du tarif. Le 25 octobre 1831, la médiation du maire et du préfet leur permet d’obtenir un accord, qui n’est jamais appliqué. L’association mutuelle des chefs d’atelier de soierie décide alors une grève générale le 20 novembre. La révolte est sanglante et les autorités sont submergées : environ 600 morts et blessés. Les canuts, sans mot d’ordre politique, retournent à leurs ateliers sans avoir rien obtenu. Le duc d’Orléans et le maréchal Soult, à la tête d’une importante armée, reprennent la ville. L’administration du département du Rhône est confiée à Adrien de Gasparin, préfet de l’Isère. Bien que le préfet ait pris des mesures sociales en faveur des canuts, les problèmes sociaux de la Fabrique demeurent latents. En 1833, le patronat envisage de baisser les salaires des ouvriers. En février 1834, les canuts déclenchent une nouvelle grève générale. 6 000 ouvriers de la Croix-Rousse, de la rive droite de la Saône et du centre sud de la Presqu’île se soulèvent. L’armée, obéissant aux consignes du ministre de l’intérieur Adolphe Thiers, semble abandonner une partie de la ville aux insurgés, avant de passer à l’offensive, du 11 au 15 avril 1834 : la répression est sanglante, plusieurs centaines de victimes et 10 000 arrestations. Au début du second Empire, Lyon est encore marquée par les insurrections des canuts. Son centre-ville est très dense, avec des rues étroites et tortueuses et des conditions d’hygiène déplorables. L’arrivée de Vaïsse, le 25 mars 1853, avec la double responsibilité du département et de la municipalité, relance le projet du percement d’une rue centrale, la rue Impériale pour apporter « le mouvement, l’air, la lumière et la santé », « chasser l’émeute de ces retranchements en substituant à des rues étroites et tortueuses des rues larges et droites, en tout temps accessible à la force armée ». |

|

| Insurrections de Lyon, 1834 ; Affiche lithographiée pour un ouvrage ; Imprimé en in-octavo par L. Perrin Archives municipales de Lyon, 16FI/468 |

|

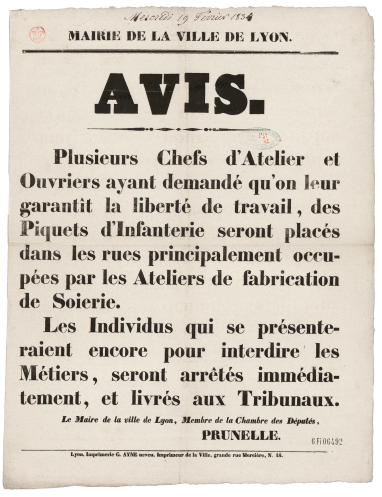

| Mairie de la ville de Lyon. Avis du maire. Les individus qui se présenteraient encore pour interdire les métiers, seront arrêtés immédiatement et livrés aux tribunaux ; Affiches administratives, 19/02/1834 Archives municipales de Lyon, 6FI/6492 |

|

| Deuxième Insurrection de Lyon, le 10 avril 1834 ; Gravure de Philippe-Auguste Jeanron ; Planche extraite d’une édition du livre ”Révolution française. Histoire de dix ans. 1830-1840” de Louis Blanc, publié par Pagnerre, Paris : Imp. F. Chardon ainé, [1850] Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Chomarat |

|

| Situation du pavillon de péage du pont Lafayette, du côté de la ville ; Gravure sur bois publiée dans un numéro du journal Charivari de mai 1834 Archives municipales de Lyon, 16FI/152 |

| Plan d’une partie de la ville de Lyon indiquant les positions occupées par la garnison et les insurgés pendant les journées du 9 au 14 avril 1834 Bibliothèque nationale de France, GE C-3005 |

| Projet d’amélioration de la ville de Lyon, Lettre du sénateur Vaïsse au ministre de l’intérieur ; Manuscrit, novembre 1853 Archives municipales de Lyon, 321WP/173 |

| Extrait du plan de la ville de Lyon où sont représentés les positions occupées par la garnison et les insurgés pendant les journées du 9 au 14 avril 1834 Plan manuscrit sur calque, novembre 1853 Archives municipales de Lyon, 3S/732 |

| Plan des améliorations réalisées ou projetées dans le centre de la ville de Lyon ; Lithographie, dressé en 1863 par l’ingénieur en chef du service municipal ; échelle 1/2 000 Archives municipales de Lyon, 2S/24 |