Plan scénographique de Lyon

2SAT/3 - vers 1550

Un exemplaire unique du plan général de Lyon, reproduit de nombreuses fois

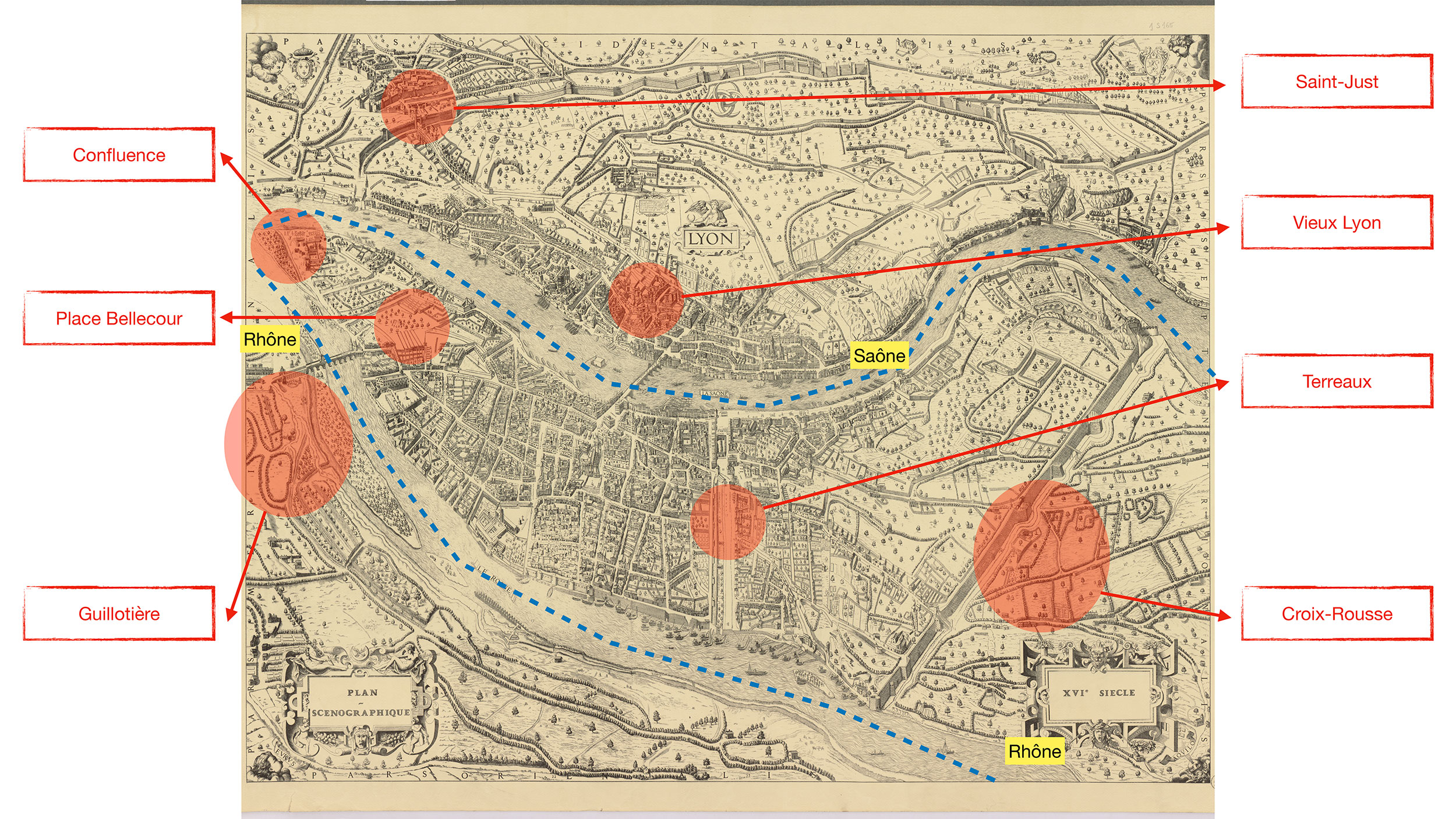

Le plan, conservé sous la cote 2SAT/3, est appelé « plan scénographique » car il met en scène la ville de Lyon avec tous les édifices en perspective. C’est un chef-d’œuvre de vue cavalière qui restitue rues et maisons avec une exactitude telle qu'il représente une « vue aérienne » avant la lettre ! Il figure la cité lyonnaise immeuble par immeuble et nous fait pénétrer dans la vie quotidienne de la Renaissance par de nombreux détails et des petites scènes animées. Il est également exceptionnel par ses dimensions pour l’époque : assemblé, il mesure 1,70m x 2,40m.

L’importance de ce document a toujours été reconnue. C'est pourquoi il a été utilisé, reproduit et usé jusqu’au 18e siècle. Le fac-similé réalisé par la société de topographie historique de Lyon aux environs de 1875, conservé sous la cote 2SAT/6, en est une des reproductions les plus connues. Il porte les marques de ces usages, bien que sa restauration très délicate en 1989 l’ait débarrassé d’une gangue de six couches d’ajouts et repeints successifs. Il est constitué de 25 planches d’une gravure à l’eau forte d’une très grande finesse, avec des rehauts de couleur, qui une fois assemblées, représentent l’ensemble de Lyon au milieu du 16e siècle. Il présente malheureusement des lacunes dans le dessin.

S'agissant d'un plan gravé, autrement dit le produit d'un procédé de reproduction mécanique, on devrait le regarder comme un exemplaire parmi d'autres. Pas plus, cependant, que l'original dessiné, aucun autre exemplaire ne nous est parvenu. Dans pareil cas, l'exemplaire unique prend la valeur que devrait avoir son prototype manuscrit disparu.

Ce plan, unique donc, est aussi le premier plan précis de la ville. Jusqu'au milieu du 16e siècle, en effet, les images de Lyon sont schématiques quand elles ne sont pas purement imaginaires.

Le plan n’est pas daté ni signé, deux cartouches restent désespérément vides. On a pu établir que ce plan restitue l’image de la ville entre 1548 et 1553. Bien que nettement plus grand, il présente des similitudes dans sa réalisation avec le plan de Paris de 1550, conservé à l’université de Bâle. On ignore les circonstances et les hommes qui ont créé ce document unique, mais sa grande taille, la complexité des opérations de levée du plan, la technique employée laissent à penser qu’il a été réalisé pour un important personnage. Les armes royales suggèrent que la réalisation du plan est peut-être à l’initiative du roi de France : les trois croissants entrelacés figurent l’emblème commun de Henri II et Diane de Poitiers. Le croissant est également placé sur un édifice de construction récente, le jeu de paume d’Ainay et dans la main de l’ange porteur du cartouche « Lyon ».

Un vaste théâtre

Dans son cadre de fleuves et de collines, dont l’auteur a tenté naïvement de rendre le relief, Lyon est entourée et pénétrée de verdure. A l’intérieur de la ville, des dizaines de jardins ont leur arbre, et que de tonnelles, pavillons de verdure et espaliers ! Le paysage champêtre des abords contraste avec la sévérité du bâti des 4 680 édifices représentés. La confrontation de ce document avec les registres d’imposition de l’époque, les nommées, montre que le nombre des maisons a été respecté par l’auteur du plan. L’aspect des édifices est rendu avec soin et permet de se faire une idée des monuments détruits ou modifiés.

Le décor immobile s’anime de tout un monde d’animaux et d’humains et tout particulièrement les rives de la Saône. Des chevaux, des chiens, un héron au bord du Rhône, des mules et des bœufs, cochons, moutons, chèvres, lapins et même un lion indifférent, le bestiaire est très riche ! Des hommes, quelques femmes et des enfants vaquent à leurs occupations. Les moulins-bateaux du Rhône et les autres navires occupent en bonne place les premiers plans de la perspective. De nombreuses scénettes amusantes égayent la représentation et dans ce domaine le réalisme du plan va bien au-delà du trait. Pour autant, la représentation de l’espace urbain dans le plan scénographique n’échappe pas à l’imaginaire des Lyonnais de la Renaissance.

Dans le souci d’une bonne conservation, le plan est actuellement conservé en feuilles, sans avoir été remonté comme il était visible à l’époque. La numérisation permet maintenant de reconstituer virtuellement l’original tel qu’il se présentait.

Ce plan scénographique est le plus ancien plan réaliste de la ville. Réalisé au 16e siècle et gravé en taille douce sur cuivre, il se compose de 25 planches représentant Lyon encerclé par ses remparts entre Rhône et Saône. Les trois croissants entrelacés symbolisent le roi Henri II et Diane de Poitiers, évoquant peut-être leur rôle dans la commande ou dans la vie de l’oeuvre. Un croissant est également visible dans les mains de l’ange et sur le récent bâtiment du jeu de paume à proximité du confluent.

Néanmoins, rien ne prouve l’origine royale de la commande, aucune trace n’ayant été retrouvée à ce sujet dans les archives. Bien que les deux cartouches du bas soient restés vides, des recherches récentes ont proposé la date de 1548 au vu de l’avancée des travaux des remparts et des édifices existants. Il existe des versions identiques ou réduites de ce plan, copié à plusieurs reprises, reproduites entre le 16e et le 19e siècle.

La ville est enserrée entre ses collines et ses cours d’eau, entre Ainay et les Terreaux. Le confluent se situe juste au sud d’Ainay et se localiserait donc aujourd’hui au nord de la place Carnot. Aux Terreaux, point d’Hôtel de Ville mais un fossé et la grande boucherie de la ville. La cité est alors dirigée par le Consulat qui siège à la Maison de Charnay, située entre la rue Longue et la rue de la Fromagerie. Des îles parsèment le sud de la Presqu’île ainsi que les abords du fleuve, laissant passer les bras du Rhône à l’est. Seuls deux ponts relient la ville : le pont de Saône qui relie à l’ouest le quartier Saint-Nizier à la place du Change en s’appuyant sur un lit rocailleux, et le pont du Rhône à l’actuel emplacement du pont de la Guillotière. De ce côté du Rhône, la présence des lônes (bras du Rhône) impose une longueur de pont considérable, le faisant déboucher place du Pont (actuelle place Gabriel-Péri).

L’architecture de la ville se compose surtout de maisons basses. A Saint-Jean, les hôtels particuliers sont construits autour de cours centrales. De nombreux sites religieux parsèment le territoire (Cordeliers, Notre-Dame du Confort...). Les saynètes animent le plan de personnages qui travaillent, jouent, chassent. Les bateaux, très nombreux sur les cours d’eau (bateaux-moulins, transport de marchandises ou d’hommes), témoignent d’une cité dynamique et florissante.

C’est au 16e siècle que la cartographie urbaine se réinvente. La nouveauté réside dans la triangulation qui permet une représentation géométrale plane. Les points de vue pour les levées sont pris depuis des lieux élevés, collines, clochers, tours. Puis par la mesure entre ces points, on détermine l’échelle de l’ensemble. Cette technique fut utilisée et affinée jusqu’au 20e siècle, avant que l’apparition de la photographie aérienne et des images par satellite ne vienne révolutionner la méthode.

A cette époque, la ville est prospère, grâce notamment à son emplacement sur la route de l’Italie. Ses quatre foires annuelles rétablies par Charles VIII en 1494 se déroulent à l’Epiphanie, à Pâques, en août et à la Toussaint, attirant des marchands venus de toute l’Europe. On y échange draperies, métaux, soieries, cuirs... La population est alors estimée entre 50 000 et 60 000 habitants. Cette vie économique attire des banquiers comme les Gadagne et la vie intellectuelle s’intensifie avec notamment le développement de l’imprimerie.

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE : vue de Lyon prise des hauteurs de la colline Saint-Sébastien

Même si le document n’est pas daté, la présence de la passerelle Saint-Vincent indique une date postérieure à 1637. Il illustre un mode de représentation alors souvent utilisé. La vue est prise depuis les remparts de la Croix-Rousse, dévoilant la presqu’île et les cours d’eau. Dans un style idéalisé et pittoresque, les auteurs accentuent les éléments d’architecture et leur hauteur, comme pour l’église Saint-Nizier par exemple.

- Dossier : Lyon et la charte sapaudine - Traduction et analyse

Sous la direction de Louis Faivre d'Arcier, Bruno Galland et Pierre-Jean Souriac - Reproduction : Le plan scénographique de Lyon en 1550

Un des trésors les plus mystérieux des Archives municipales reproduit en fac-simile commenté